エンジニア研修におけるメンタリング:自走力を高める実践的アプローチ

こんにちは、 TECH PLAY Academyでメンターをしている久保です。本記事では弊社が技術研修でメンタリングする際に、工夫していることや施策に関して執筆します。

TECH PLAY Academyでは、企業のエンジニア向けにプログラミングの技術研修を提供しています。新卒・既卒エンジニアを対象に、モバイル、Web開発、フルスタックといった幅広い分野での技術研修を行い、受講者が短期間でスキルを習得できるよう、充実したサポート体制を整えています。研修の1日の流れは、冒頭1〜2時間で全体に向けての講義を行い、その後5〜6時間は個人で課題に取り組む形をとっています。課題に取り組む中で疑問点が生じた際には、メンターが個別に対応し、受講者の学びを深めるためのサポートを行います。

私たちの研修では、受講者が自己成長を持続できるようにすることを重要視しており、そのために「メンタリング」に力を入れています。多くのエンジニア研修が短期間でのスキル向上を重視する中、私たちは受講者の長期的なキャリア形成も視野に入れ、研修終了後も自ら成長していける基盤を築くことを目指しています。

このような背景のもと、メンタリングにおいてはさまざまな工夫を取り入れています。具体的には、レクチャー・受講者が取り組む課題・質問の個別対応という三つの要素を組み合わせ、受講者の長期的な自走力を育成する施策を実施しています。これから、私たちが実践しているメンタリングの具体的な施策についてご紹介します。

エンジニア育成に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます

目次

1. 講義での施策

講義の際には、カリキュラムに含まれる言語やフレームワークに関する説明にとどまらず、汎用的な知識を重視して解説し、受講者が実際に現場に配属された際に役立つ知識を提供することを意識しています。

汎用的な知識の重視

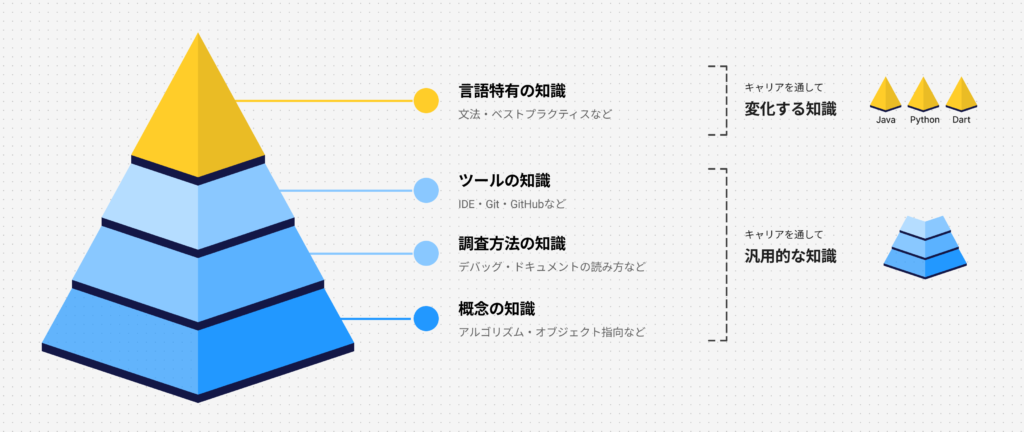

講義では、研修カリキュラムに基づいた言語やフレームワークの「書き方」を教えることは重要ですが、エンジニアリングの世界では変化が常であることを考慮しなければなりません。言語やフレームワークは頻繁にバージョンアップされ、技術にも流行や更新が見られます。また、新たな配属に伴い新しい言語を習得する機会も珍しくありません。このような急速な変化に対応し、エンジニアとしての価値を維持するためには、継続的に自己学習を行うスキルが求められます。

このような背景から、受講者には言語の「書き方」だけでなく、多くの技術に共通する概念やその技術を使用する意義といった「仕組みや背景」を重点的に伝えることで、受講者が新しい技術に直面した際に応用可能な知識を増やすことができるようにします。

たとえば、英単語を全て覚えるのではなく、接頭辞や接尾辞といったパターンを学ぶことで、新しい単語に対応しやすくなります。「un-」という接頭辞は「反対」を意味し、これを知っていれば「happy(幸せ)」に「un-」を付け加えることで「unhappy(不幸)」といった新しい単語の意味を推測できます。このように、基礎的なパターンや仕組みを学ぶことで、受講者は新たな技術や概念にも柔軟に対応できる力を養うことができます。

現場で使えるプラスαの知識の共有

研修では、受講者が実際の業務において即戦力として活躍できるよう、デバッグツールや統合開発環境(IDE)の効果的な使い方を教えています。これにより、コードのエラーを迅速に特定し修正するスキルを身につけることができ、実践的なデバッグ技術を習得することで、開発プロセスの効率が向上し、問題解決能力も養われます。

また、プログラムやライブラリのドキュメントはエンジニアにとって非常に重要なリソースですので、受講者にはドキュメントの効果的な読み方や、必要な情報を素早く見つけ出す方法を指導します。これにより、受講者は自分自身で必要な情報を効率的に収集できる能力を高め、業務の理解を深めることが可能になります。

さらに、技術の進化が早いエンジニアリングの世界では、最新の情報を常に収集し続けることが求められます。受講者には信頼できる情報源やコミュニティ、オンラインリソースを活用して情報を収集する方法を教え、業界のトレンドや新しい技術にキャッチアップできる力を養います。

最後に、業務の効率化を図るためのツールについても紹介します。タスク管理ツールやコミュニケーションツール、CI/CDツールなどを学ぶことで、受講者はチーム内での作業の流れをスムーズにし、生産性を向上させる方法を習得します。これにより、受講者はより効率的にプロジェクトを進めることができるようになります。

これらのプラスαの知識を研修で学ぶことで、受講者は単なるプログラミングスキルだけでなく、現場で即戦力として活躍できる幅広い能力を身につけることができます。

2. 課題での施策

受講者が取り組む課題では、課題を通じて受講者が自ら考え、調べ、学び続ける姿勢を身につけることを目指しています。特にプルリクエストを用いた課題提出方式を採用し、実際の開発現場に近い形で学べる環境を提供しています。

実践的な課題と提出方法

受講者が取り組む課題は、単にその日の講義内容をなぞるだけでは解決できません。その日の内容の本質を理解した上で、知識を組み合わせたり、必要に応じてドキュメントを調査することが求められます。これは、受講者が自ら問題解決に取り組む力を養うための重要なステップです。

課題を解くプロセスとしては、受講者がGitHub上で提供されたレポジトリをローカル環境にクローンし、お題に沿った機能を追加してプルリクエストを作成することが流れの基本です。プルリクエストが作成されると、自動的にテストや静的チェックが実行され、受講者は即座にコードの正当性やルールに沿った実装ができているかを確認・修正することができます。これはまさに現場での開発に近い体験であり、実務におけるスキルを身につけるための大きな助けとなります。

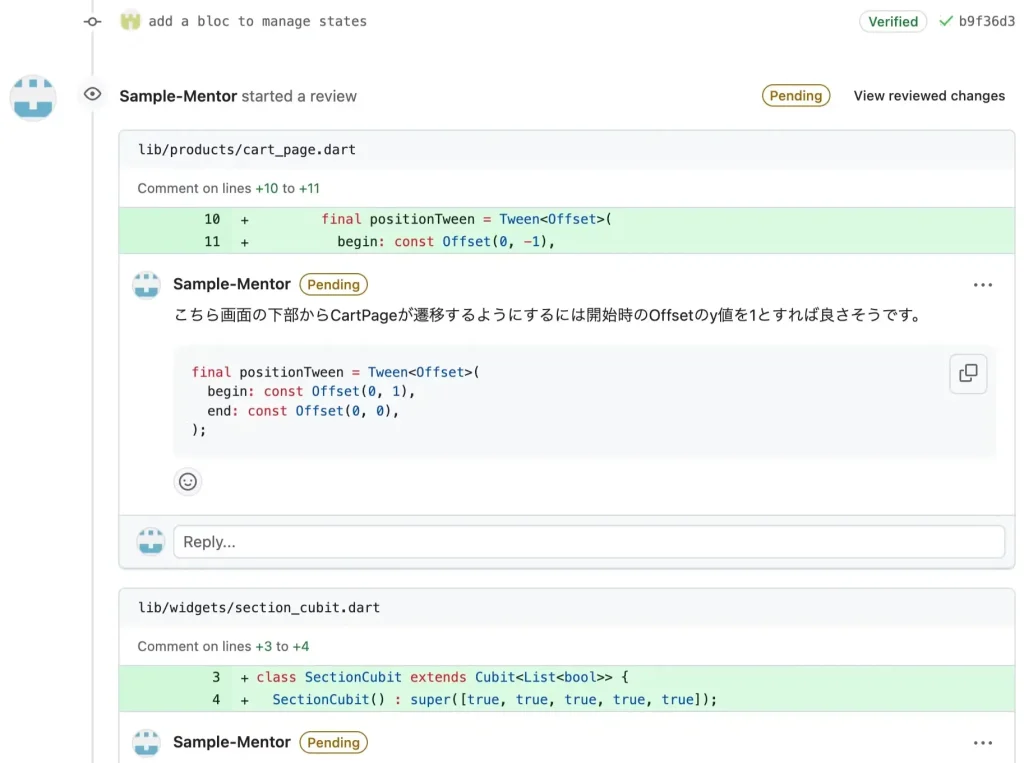

さらに、受講者が作成したプルリクエストにはメンターがレビューを行い、効率的な実装方法の提案や、言語・フレームワークのベストプラクティス、さらにはコードの可読性に関するアドバイスも提供されます。こうしたフィードバックにより、受講者は単なるスキル習得を超えて、エンジニアとしての思考方法やコミュニケーションスキル、そして実務で必要な応用力を学ぶことができます。

ボーナス課題での個別サポート

集団型の研修では、受講者それぞれの理解度や進捗に差が生じるため、通常の課題は平均的な進捗に合わせた内容で構成されています。しかし、進捗が早い受講者には更なる成長機会として、ボーナス課題を提供しています。このボーナス課題は、カリキュラムの内容をさらに応用する内容や、カリキュラム外ではあるものの現場でよく使用される技術などを取り入れた内容で、受講者のスキルを一段と引き上げることを目的としています。

ボーナス課題に取り組むことで、受講者は自ら調べ、試行錯誤しながら実装するプロセスを体験し、実践的な問題解決能力を磨く機会を得ることができます。私たちはこの個別サポートを通じて、受講者一人ひとりの習熟度に応じた目標達成を支援し、自己成長を促す場を提供しています。

3. 質問対応での施策

受講者が課題に取り組む中で浮かんできた疑問はメンターに質問することができます。メンターは単に解を示すのではなく、自主的に問題解決を行う方法を重点的に説明します。

自主的な問題解決

受講者が課題に取り組む中でエラーや問題に直面した際、メンターは単に解決策を提示するのではなく、問題解決のプロセスを指導することに重きを置いています。このプロセスを理解することで、受講者は同様の課題に再び直面した際に自らの力で解決に導ける力を養うことができ、現場での自律的な成長が可能となります。

具体的なサポート内容としては、エラーメッセージを適切に読み解く方法を伝え、どの部分に注目すべきかを解説します。また、広範なコードの中から問題の根本原因を効率的に特定するためのアプローチも指導し、原因を分解しながら、徐々に解決策を導き出す力を培います。このようなプロセスを習得することで、受講者は単なるスキル習得にとどまらず、どのような問題にも冷静に対応できる論理的思考力や課題解決能力を身につけることができます。

さらに受講者は、自身の課題や疑問点に関する要点を適切にまとめて伝える方法を学ぶことで、現場で他者に相談する際にも、解決に必要な情報を正確に提供できる力を身につけていきます。こうしたスキルの習得は、効率的な問題解決を促進するだけでなく、研修後の自立した成長にもつながる基盤となります。

最後に

TECH PLAY Academyのメンターである久保が、研修での施策について解説しました。当アカデミーでは、企業向けに幅広い分野のプログラミング技術を短期間で習得いただけるよう、充実したサポートを提供しております。研修は講義と個人課題を組み合わせて実施し、受講者の疑問には個別に対応させていただいております。メンタリングでは、受講者が長期的なキャリア形成を目指せる基盤を築くことを重視しております。

講義においては、汎用的な知識や実践的なスキルを重視し、実際の業務に役立つ情報を提供しており、受講者が取り組む課題では受講者自らが調べながら知識を応用する過程を重視し、実践に近い開発手法を採用しています。また自主的に問題解決が行えるような手法を伝えることで、現場での実践に備えます。

今後とも、受講者がエンジニアとして長期的に継続的に価値を発揮し続けるためには、メンターとして何を伝えることができるのか、引き続き研究してまいります。ご覧いただきありがとうございました。ご質問やフィードバックがございましたら、お気軽にお知らせください。

>>TECH PLAY Academyの新卒エンジニア研修についてはこちら

>>TECH PLAY Academyの既存エンジニア研修についてはこちら

この記事を書いた人

TECH PLAY BUSINESS

パーソルイノベーション株式会社が運営するTECH PLAY。約23万人※のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービスの運営、テクノロジー関連イベントの企画立案、法人向けDX人材・エンジニア育成支援サービスです。テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX化の成功をサポートします。※2023年5月時点

よく読まれている記事

\「3分でわかるTECH PLAY」資料ダウンロード/

事例を交えて独自のソリューションをご紹介します。